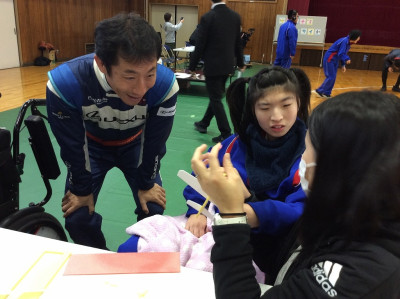

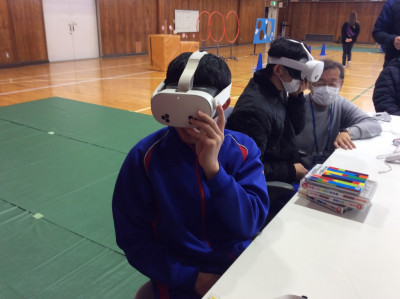

11月28日(金)本校においてパラスカイが実施されました。ゲストには、レッドブル・エアレースという世界大会で優勝を果たしている室屋義秀様をお迎えして、VR体験やアクロバキット製作などに取り組みました。特にVR体験では実際に室屋さんが福島市上空を飛行している時のコクピットからの様子を、360度カメラで撮影されたものをVRゴーグルで見ると、自分の視線に合わせて福島市内上空を360度感じることができるという最新の情報機器を使用させていただき、非日常的体験をすることができました。

高等部2学年を対象とした美術科の授業で、10月に博物館との連携事業を行いました。

2グループそれぞれ2回に分けてワークショップを受講し、モビール作品(ゆらゆら動く吊るし型の作品)を完成することができました。1回目は、認定NPO法人はるなかの吉田徹さんに、うるしの模様付けを教えて頂き、和紙に様々な模様を付けました。2回目にはイラストレーターのノガワアイさんから、モビールの作り方を教えて頂き、模様付けした和紙でうるしの葉っぱ型のモビールを完成させることができました。

会津若松市内で下記の期間と場所で展示されますので、お近くにお越しの際はぜひご覧ください。

あいづまちなかアートプロジェクト2025展覧会『みんなが選ぶ作品展』+

漆の森の回遊 漆のモビール

会期:令和7年11月3日(月・祝)~11月12日(水)9:30~16:30(最終日は15:00まで)

会場:会津若松市役所本庁舎 1階 市民ホール(正庁)

市役所の正庁ホールでの展示は土日もご覧いただけます。

※この展示の後は、野口英世青春広場内の「アートセンター」でも展示されます。

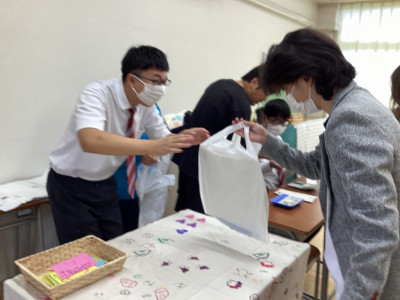

10月25日(土)ビッグパレットふくしま(福島県産業交流館)において第35回全国産業教育フェア福島大会が開催され、本校は高等部職業科の作業班(手工芸班、木工班、リサイクル班、陶芸班)と、過日行われた第13回作業技能大会で優秀な成績を収めた3選手(サービス班2名、クリーン班1名)が参加し、作業製品販売と競技実演を行ってきました。

製品販売では、パワー祭りの次週ということで産業教育フェア大会用に用意した製品の販売となりました。4班合わせておよそ100品を超える製品も、全国からお越しいただいた方々に購入いただき完売することができました。販売担当した生徒たちは皆、大きな会場に響き渡る声で「いらっしゃいませ。」「ありがとうございました。」「会津支援学校の製品をご覧ください。」など、パワー祭りに負けないパワーで活動していました。

実演では、大勢の観客の前で行いました。作業技能大会上位者であるという自信が伺えるさすがの実演でありました。見ていても凛とした所作で取り組む姿に誇らしさを感じました。ビルクリーニング競技者も喫茶接遇サービス競技者どちらも、長時間ではありましたが最後まで集中を切らすことなく活動していました。

当日の様子を掲載いたしますのでご覧ください。

10月18日(土)合同文化祭(パワー祭り)が開催されました。高等部のイベント広場では、昨年度以上の盛り上がりを見せ、活気あふれる販売活動となりました。新校舎の自立活動班のワークショップも、たくさんのお客様を迎えて盛り上がり、生徒たちの笑顔をたくさん見ることができました。ご来場ありがとうございました。

10月11日(土)第24回福島県特別支援学校スポーツ大会が開催されました。

本校からは、陸上競技、フライングディスク競技、バスケットボール競技、ボッチャ競技に出場しました。

生徒一人一人、大会当日は緊張する様子も見られましたが、日頃の練習の成果を精一杯発揮することができていました。保護者の皆様、応援・激励にお越しいただいた方、声援ありがとうございました。

第2学期がスタートしました。

酷暑が続いているため、始業式も体育館にいるだけでじんわり汗ばむ状況でした。

そんな中、生徒は皆、暑さに負けず元気に登校し、立派に始業式を迎えていました。

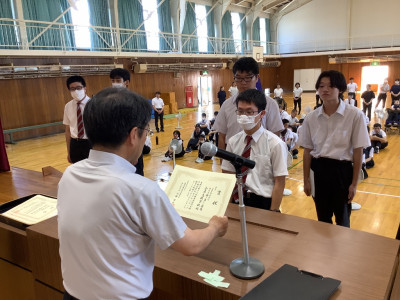

式終了後、高等部集会に切り替えて過日行われた作業技能大会、たなばた展、漢字検定の表彰式を行いました。

改めて、皆校長先生から賞状やメダルを贈呈していただきました。ステージ上から振り返り誇らしげな表情を見せてくれました。

次なる目標を掲げて、また頑張ってほしいと思います。

高等部手工芸班では、7月2日(水)に、公共交通機関を使用して校外学習を行いました。株式会社「はらっぱ」、「あいづふるさとアンテナショップ駅カフェ」や、七日町周辺にある、会津の伝統工芸品のお店を見学しました。

「はらっぱ」では、会津木綿の織機が120年ほど前に作られた機械を使い続けていることや、糸を染めるところから製品作りが始まり、機械で織った布を衣類等の製品にしていることなどを教えていただいてから、実際に工場を見学しました。生徒は、工場で織機が布を織っているところを見て、織機の音の大きさや、スピードに圧倒されながらも、目を輝かせながら見学をしていました。

その後、七日町を散策しながら七日町駅カフェ内にあるアンテナショップへ行きました。七日町散策では、会津木綿製品や赤べこ、会津型などの会津の伝統工芸品を扱っているお店を見て回りました。生徒は、手工芸班で作っている製品と比べたり、新商品について話をしたりする姿も見られ、みんなで楽しく散策することができました。

事後学習では、作業や仕事をするときに、雑談をしないで集中して仕事をすることが大切であることや、ミスをしないように気を付けながら丁寧な仕事をすることが大事であることなどをワークシートにまとめることができました。

株式会社「はらっぱ」の皆さま、「あいづふるさとアンテナショップ駅カフェ」や、七日町商店街の皆さま、ありがとうございました。

5月18日(日)に開催された第63回福島県障がい者スポーツ大会において、入賞された選手をたたえ、表彰式を6月6日(金)の学部集会にて行いました。

練習時間が少ない中でも実力を発揮し、素晴らしい成績を収めました。入賞した選手へ猪俣校長先生より改めて表彰していただきました。

6月4日(水)「交流及び共同学習」として、学法法人白梅認定こども園子どもの森の園児、職員、会津若松市食育ネットワークのみなさんと一緒に落花生の種まきを行いました。本来は、5月22日(木)の一日作業日で交流予定でしたが、雨天であったため6月4日(水)に延期としていました。

延期した甲斐もあり、4日当日は、天気にも恵まれ、農芸班の生徒と子どもの森の園児、食育ネットワークの方々とグループに分かれて、それぞれ役割分担をしながら、落花生の種まきに取り組みました。「ここに種を置いてね。」や「次は、隣だよ。」などと優しく言葉をかける生徒の姿が見られ、普段の作業の時間では見られない様子がありとても有意義な時間を過ごすことができました。無事に落花生の種まきを終えることができ、これからは農芸班の生徒達で力を合わせて一生懸命に育てていきます。収穫時期になりましたら、子どもの森の園児のみなさんと一緒に落花生の収穫をしたいと考えています。

5月18日(日)に第63回福島県障がい者スポーツ大会が開催されました。

本校からは、陸上競技とフライングディスク競技の2競技に出場しました。

少ない練習回数で臨むことになりましたが、選手一人一人精一杯持てる力を発揮することができました。

保護者の皆様、応援ありがとうございました。

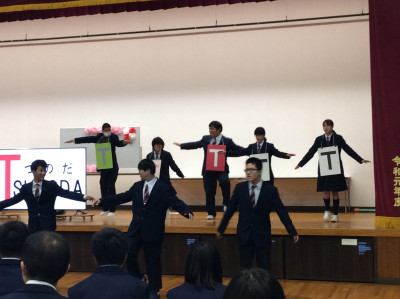

5月15日(木)に、第63回福島県障がい者スポーツ大会壮行会を兼ねた高等部集会を行いました。選手一人一人が力強い意気込みを述べました。出場者へのエール壮行では、集会委員会のメンバーがハチマキ白手袋、学ランを装い、選手へ気合いを込めたエールを送りました。エールを受け選手たちは大会に向け、改めて気合いが入ったようです。

大会は、18日(土)は田村市陸上競技場にて実施されますので、お時間の都合がつく方はぜひ会場での応援のほど、よろしくお願いいたします。

4月15日(火)に生徒会主催の新入生歓迎会が行われました。お互いに自己紹介を兼ねながら学年・学級のカラーを出しあい、クイズやダンスなど素晴らしいパフォーマンスを披露してくれました。新入生も大いに楽しんでくれている様子が伺えました。後半には、上級生から学校生活や部活動・委員会活動の紹介も行われました。新入生はこれから始まる高校生活について知り、高等部生活が楽しいものであることを感じていた様子でした。先輩方から温かく歓迎されたことで安心したと思います。

4月7日から新年度がスタートし、8日には31名の新入生を迎えた入学式が執り行われました。令和7年度は高等部生数合計86名となります。入学式から数日が経ち、新入生は慣れない環境に戸惑いがあるものの、笑顔を見せながら楽しく落ち着いて過ごす様子が伺えています。新しい友達や先輩方と関わりながら少しずつ打ち解けてきています。また、2・3年生は学校が始まることが楽しみであったようで、元気一杯活気あふれる日々を過ごしています。高等部の良さは生徒同士の関わりが深く、和気あいあいとした雰囲気で学校生活を送れるところにあります。令和7年度も高等部一丸となって学部目標に掲げている生徒の育成に取り組んでまいります。

誓いの言葉

誓いの言葉

新入生呼名

新入生呼名

歓迎の言葉

歓迎の言葉

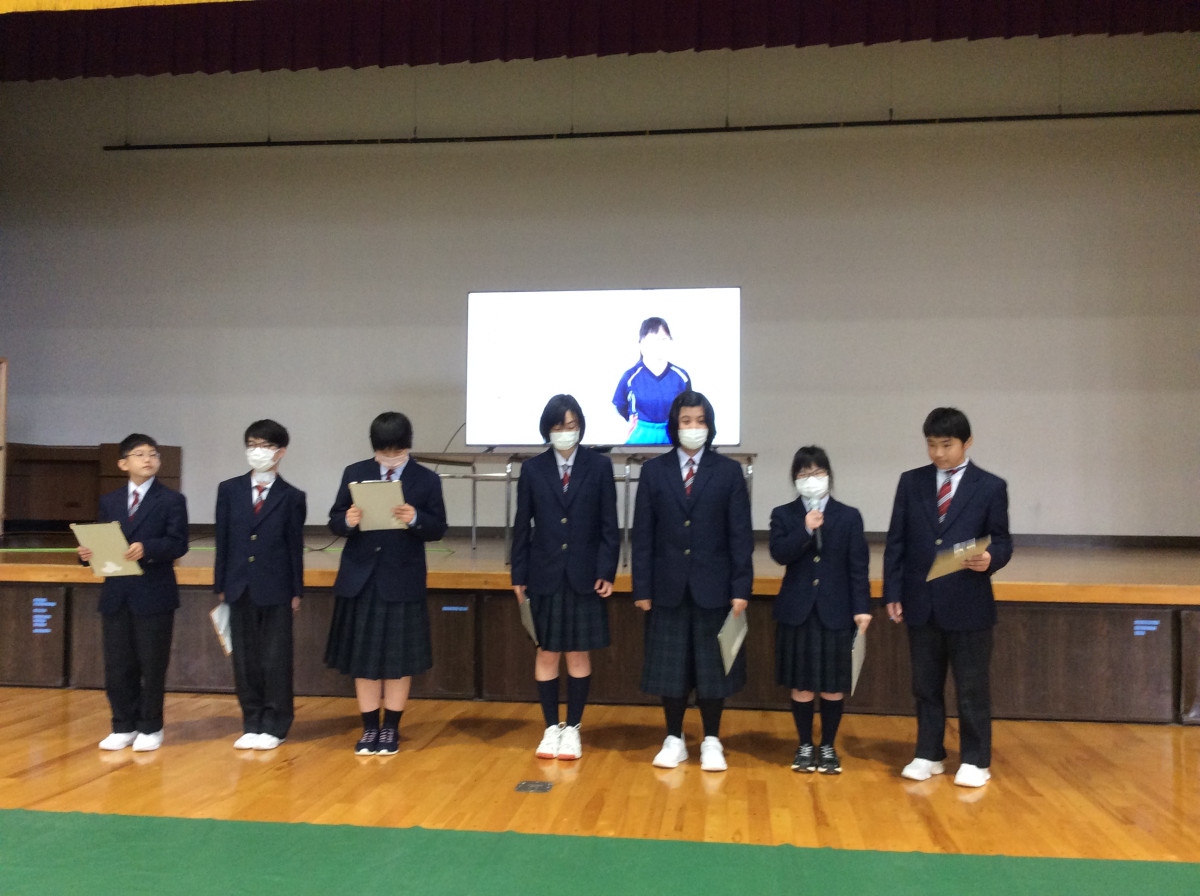

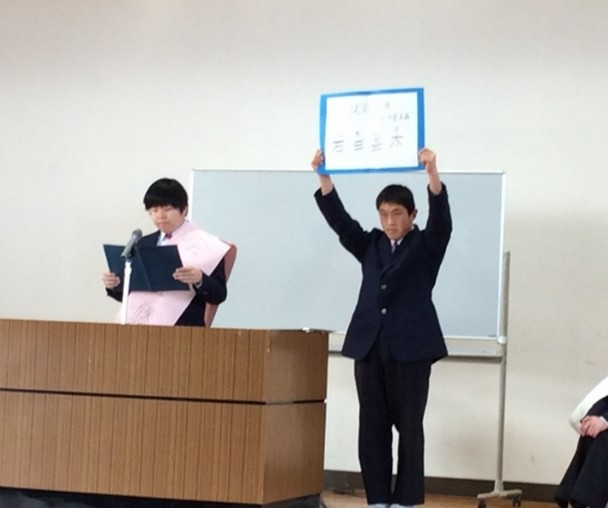

1月27日(月)に生徒会役員選挙立会演説会・投票を行いました。選挙管理委員の生徒が運営を行い、会長立候補者1名、副会長立候補者2名、書記立候補者3名と各立候補者の応援演説者が壇上で演説を行いました。投票の際は、会津若松市選挙管理委員会事務局より借用させていただいた投票箱と記載台を使用し、一般の選挙と同じような雰囲気を感じながら、投票を行うことができました。

1月20日(月)2年7組と3年6組による職業科「会津マップ報告会」を行いました。会津若松市役所地域福祉課、障がい者支援課、企画調整課スマートシティ推進室、こども家庭課の方々を招き、ICT機器を活用したデジタルマップ「会津マップ」について360°動画やiMovieで作成した動画を視聴していただき、感想やアドバイスをいただきました。生徒達もアドバイスをもとにさらによいものにしこうと言う意見も聞かれました。