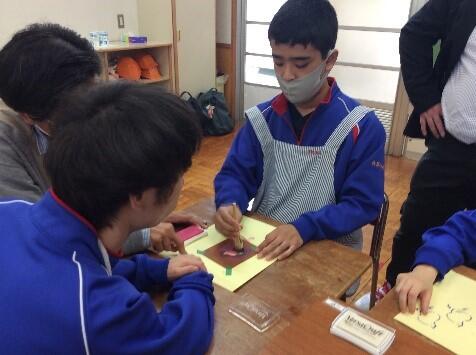

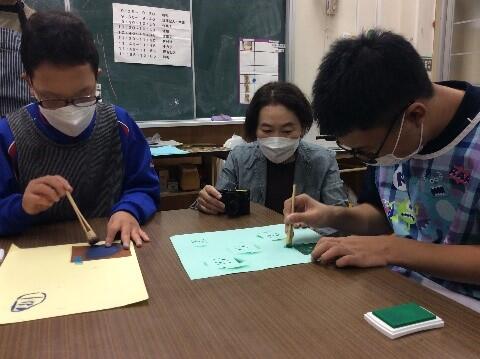

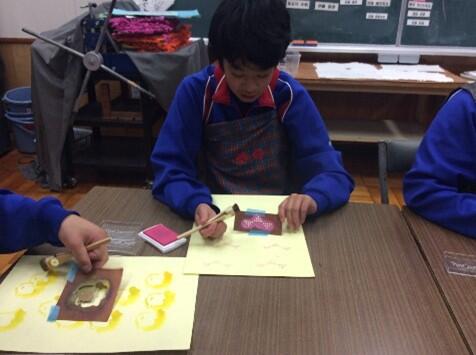

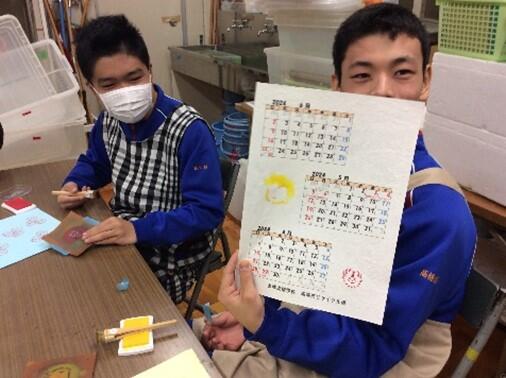

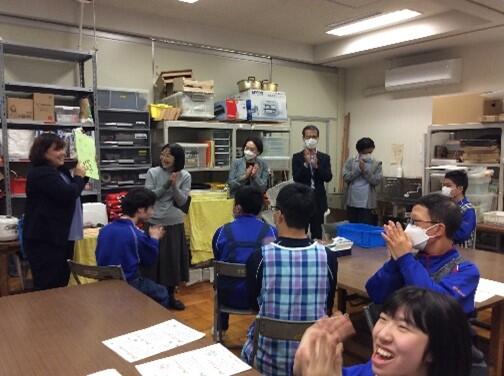

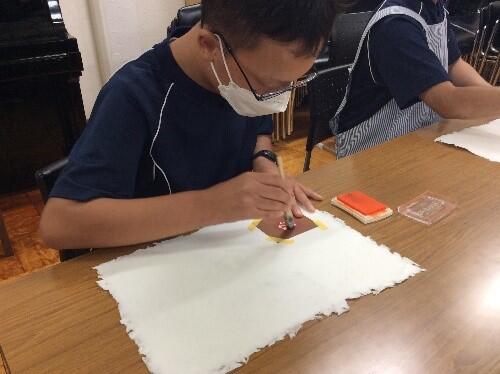

10月19日(木)に福島県立博物館の川名様、川延様、小林様、西尾様をゲストティーチャーとしてお迎えし、「カレンダーに型染めをしよう」のワークショップを行いました。

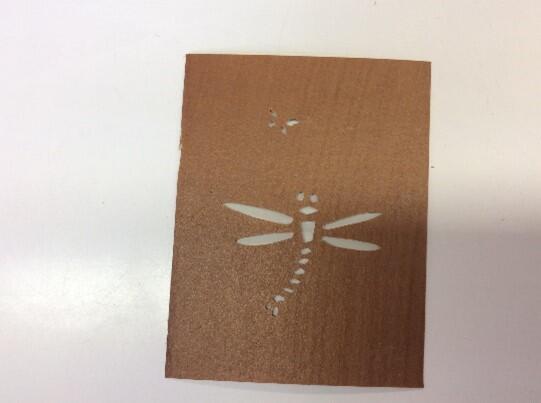

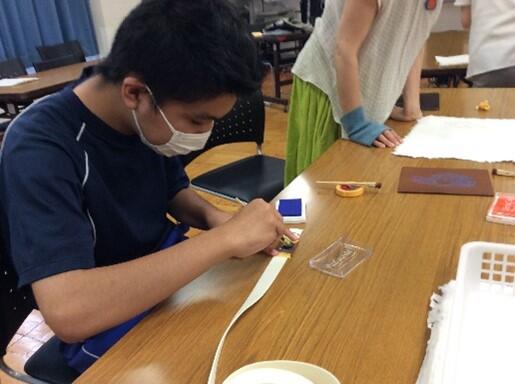

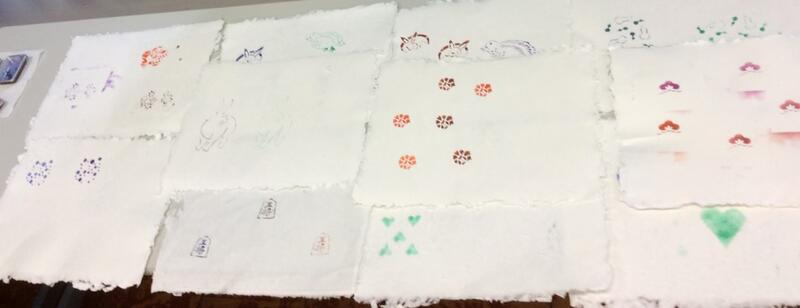

参加した作業グループ(リサイクル班)は、自分たちが紙漉きで作った紙に様々な染型紙を使って型染めを行いました。前面に型染めを行ったり、柄を重ねてみたりするなどそれぞれが思い思いに型染めに取り組んでいました。博物館の川名館長さんも生徒と一緒に型染めに参加され、生徒たちも一緒に行えて嬉しそうでした。

最後には、型染めを行った紙にカレンダーの数字を印刷し完成すると大歓声がありました。

次回は、12月に手工芸班・リサイクル班・陶芸班がワークショップを行う予定です。

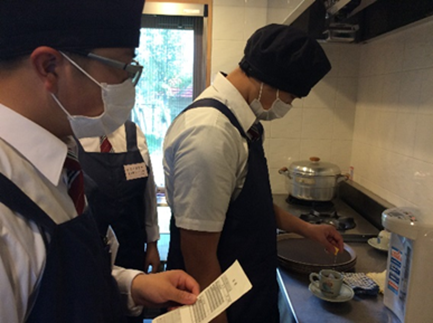

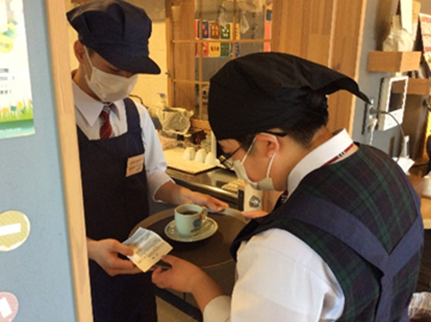

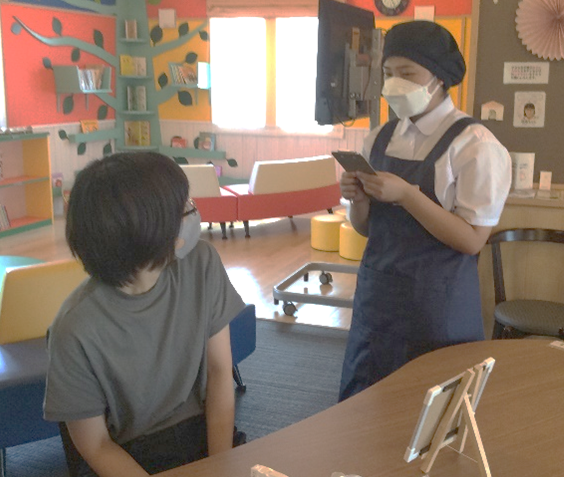

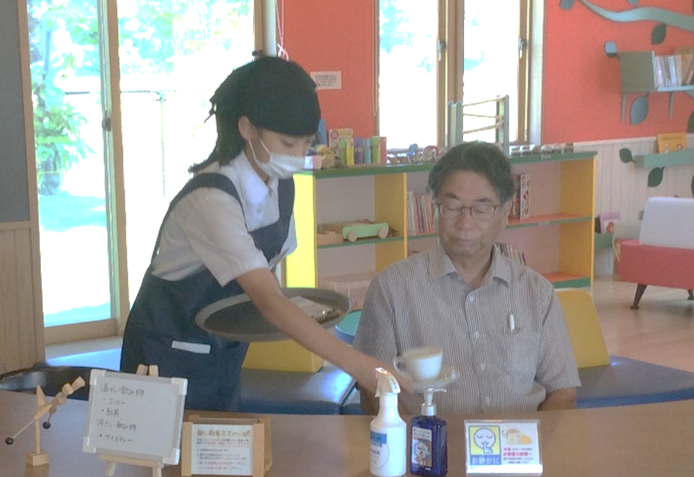

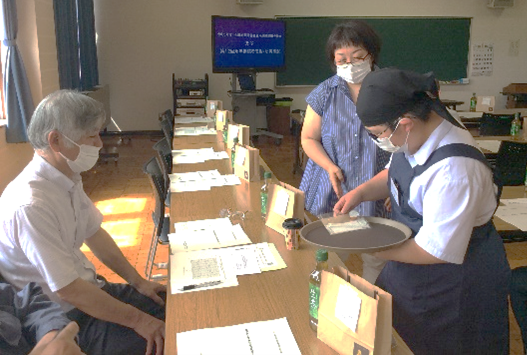

高等部サービス班では、職業生活に必要な知識や技能の習得を目指し、喫茶接遇サービスなどの学習に取り組んでいます。

10月11日は、5回目となる『AiAi+Plus』でのカフェオープンでした。一人一人が前回の課題を意識しながら、自分の役割を果たすことができました。回を重ねるごとに接客や厨房の仕事だけでなく、お客様との自然な会話の技能を高めることができています。

次は12月を予定しています。次回からは、保護者の方や関係者に限定せずに広く案内を発信し、どなたでもご利用できるように準備を進めています。開催日が決まりましたら、当ホームページやAiAi+PlusのSNS等でもお知らせしますので、お楽しみに!

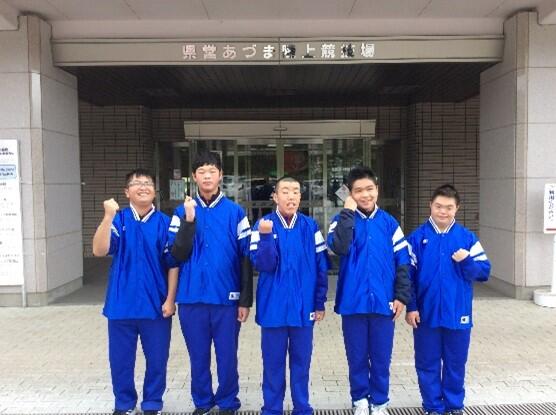

10月7日(土)に第22回福島県特別支援学校スポーツ大会が開催されました。

本校からは、陸上競技、フライングディスク競技、ボッチャ競技、バスケットボール競技の4競技に出場しました。

生徒一人一人が放課後の部活動を一生懸命に取り組み、大会ではそれぞれが練習の成果を発揮することができました。保護者の皆様、応援ありがとうございました。

本校高等部3学年7組 古川 翔さんが「標語の部」において大賞を受賞されました。

標語は「かがやこう ここが僕らのステージだ!!」です。受賞おめでとうございました!

写真は表彰式の様子です!

大会の様子

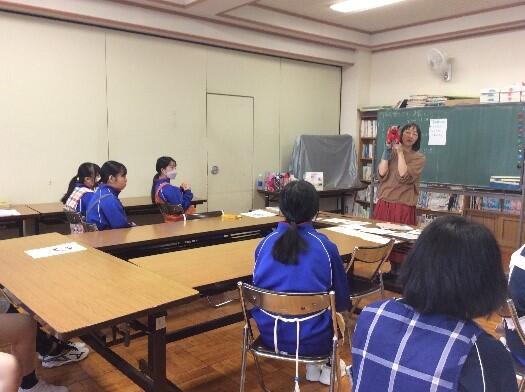

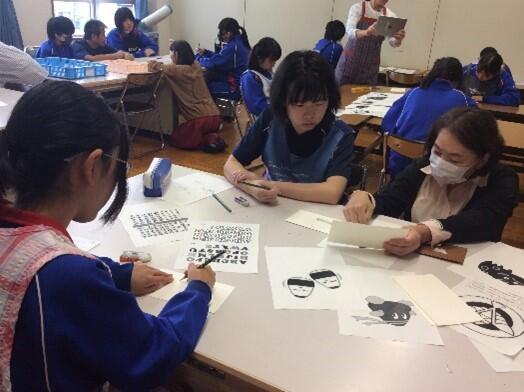

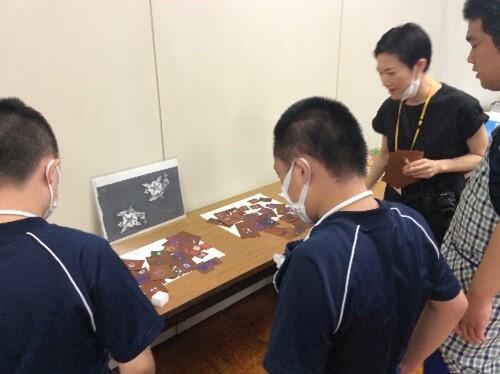

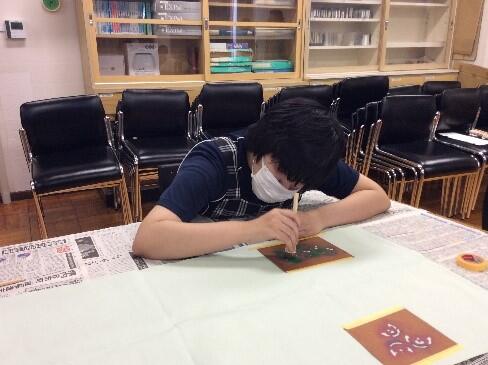

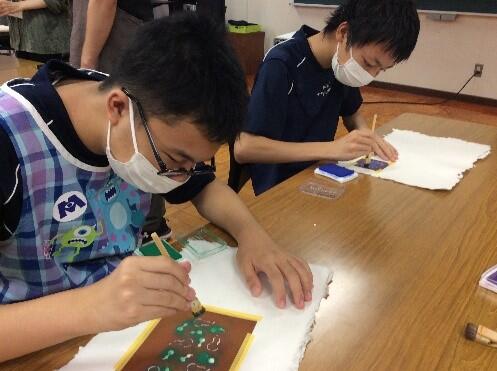

10月4日(水)に福島県立博物館の川延様、小林様、西尾様をゲストティーチャーとしてお迎えし、「オリジナルデザインを考えよう」「会津型彫りに挑戦しよう」のワークショップを行いました。

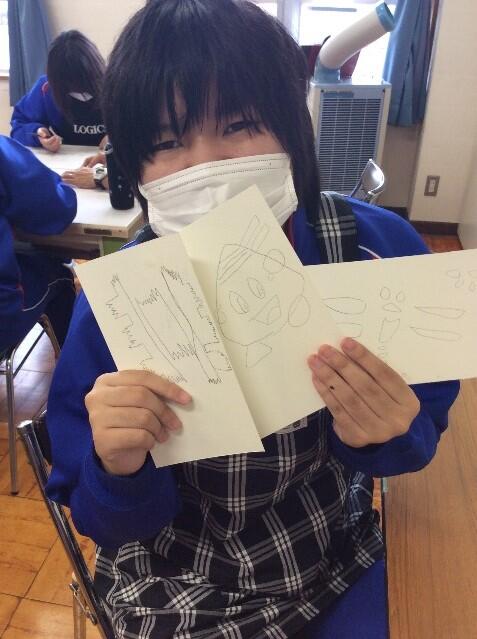

参加した作業グループ(手工芸班)は、伝統的な会津型のデザインを見たり、新しいデザインを考えるヒントとなるように準備した赤べこ、起き上がり小法師、風車などに触れたりしながら絵を描きました。博物館の方より、形を全部切り抜く方法や描いた線だけを型抜きする方法があることを教えていただき、一人一人が色差しを行った時をイメージしながら一生懸命にオリジナルデザイン作りに取り組んでいました。

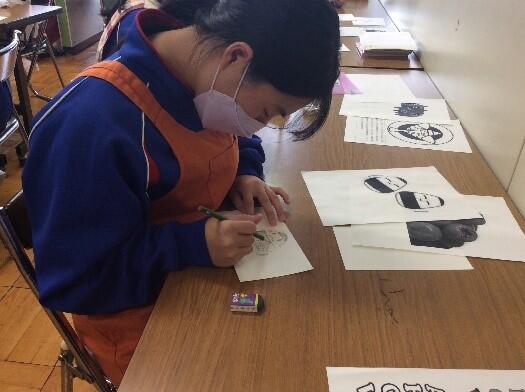

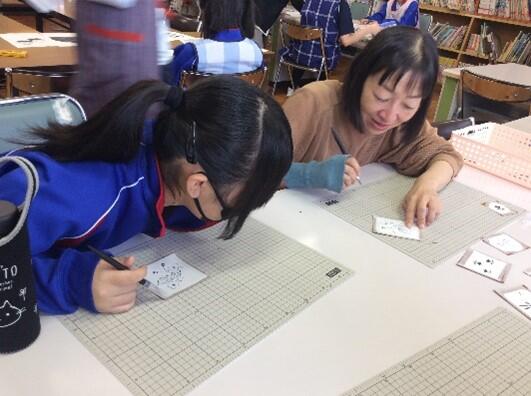

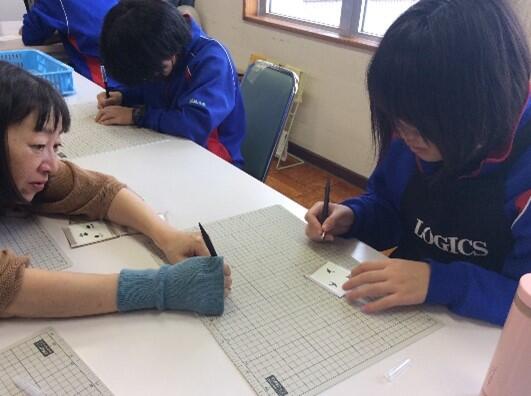

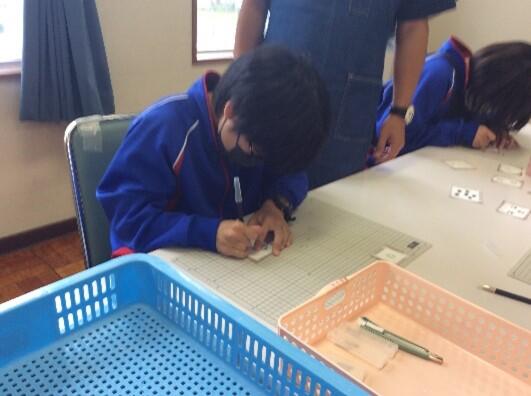

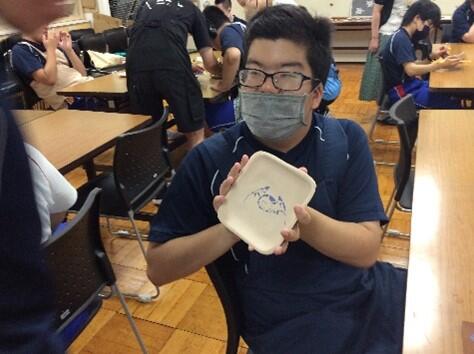

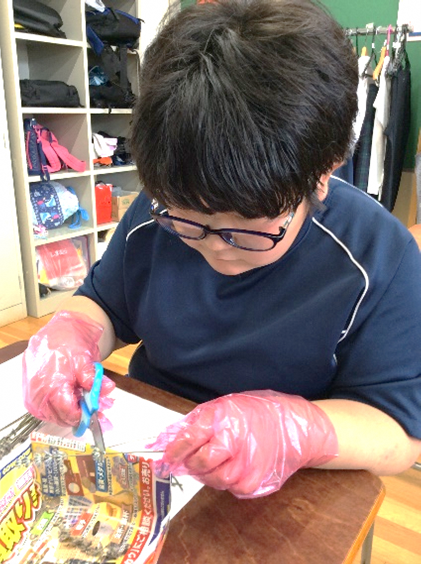

参加した作業グループ(陶芸班)は、伝統的な会津型のデザインを参考にし、教員と一緒に選んだ会津型の型彫りに挑戦しました。デザインナイフの持ち方、デザインナイフを動かす角度を教えていただき、細かい線を丁寧に彫る生徒たち。思っていた以上に力のいる活動に苦戦していましたが、最後までやり抜き型紙を作ることができました。

次回は、10月19日(木)にリサイクル班がワークショップ③を行う予定です。

10月12日の職業Bの時間に、清掃依頼があった「認定こども園子どもの森」に行き、清掃活動をしてきました。

今回は、教室のドアのガラス窓清掃と花壇の除草作業を行いました。清掃中には、生徒同士で相談したり、確認したりする姿が見られ、依頼された仕事をみんなで協力して取り組むことができました。職員の方から「清掃ありがとうございます!」や「普段届かないところだから助かります!」と言葉掛けをしていただきました。自分たちが学習したことを生かすことで感謝される嬉しさも体験することができ、とても貴重な経験となりました。

10月11日(水)の職業Bの時間に落花生栽培でお世話になっているAPJ株式会社の畑へ行き、落花生の収穫作業を行いました。

学校の畑よりもとても広く、落花生だけでなくネギなど様々な野菜が栽培されていました。

天気にも恵まれ、土から出てきた落花生を見て、「大きい!」や「いっぱい実がなっている。」と友達や教師に話をしながら、一生懸命に収穫作業に取り組むことができました。

今回、学校外での作業をすることができ、普段の作業とは違った様子が見られ、とてもいい経験になりました。

5月中旬に落花生の種まきを行い、その後順調に育ち、収穫できる時期になりました。

9月21日の職業Bの時間に落花生の収穫作業を行いました。

収穫前に教師からの注意点をしっかり聞き、友達と協力しながら作業に取り組むことができました。つる全体を持ち、株ごと引き抜く際にゆっくり抜く様子が見られたり、友達同士で言葉を掛けあったりしながら収穫することができました。まだ畑全部の収穫作業が終わっていませんので、来週以降も収穫作業は続きます。

抜き取った株は、ビニールハウス内で乾燥させます。2~3週間十分に乾かしてから、茎葉からさやを取り出して実を収穫します。

高等部サービス班では、職業生活に必要な知識や技能の習得を目指し、喫茶接遇サービスなどの学習に取り組んでいます。

9月13日は、4回目となる『AiAi+Plus』でのカフェオープンでした。第Ⅱ期の産業現場等における実習期間のため3年生不在の中、1・2年生は緊張の面持ちでスタートしましたが、一つひとつ担当教員に確認しながら自分の役割を果たすことができました。翌日の振り返り学習では、働くために必要なことを再確認し、次回に向けて改善すべき点や自分の果たすべき役割について考えを深めることができました。

次回のカフェオープンは、10月11日(水)です。お楽しみに!

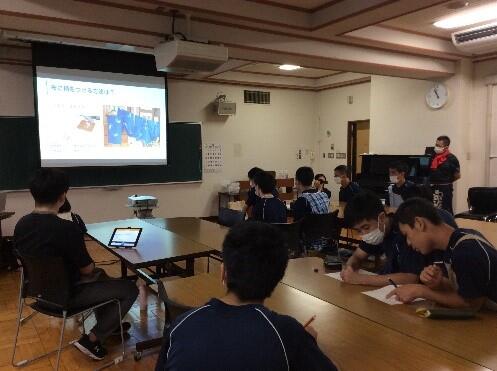

9月6日(水)と7日(木)に福島県立博物館の小林様、西尾様、喜多方市役所から木幡様、村澤様、江畑様をゲストティーチャーとしてお迎えし、「会津型を知ろう」のワークショップを行いました。

参加した作業グループ(陶芸班・リサイクル班・手工芸班)は、かつて喜多方から東北一円に売られていた「会津型」についての歴史や喜多方市の染型紙が「福島県指定重要有形民俗文化財」であることなど喜多方市の方から映像を見ながら説明を受けました。

後半は、道具の使い方や色の付け方を教えていただき、実際に「染型紙」を使って型染めを体験しました。それぞれの作業班で準備したものに合わせて、染型紙を自分で選び、素材に合った絵の具やスタンプを使って型染めを行いました。初めは緊張している様子でしたが、模様ができあがると歓声が上がり、何度も挑戦する姿が見られました。

10月にもワークショップ②が予定されています。それぞれの作業班で、製品作りのアイディアや品質の向上に繋がるように取り組んでいければと思います。

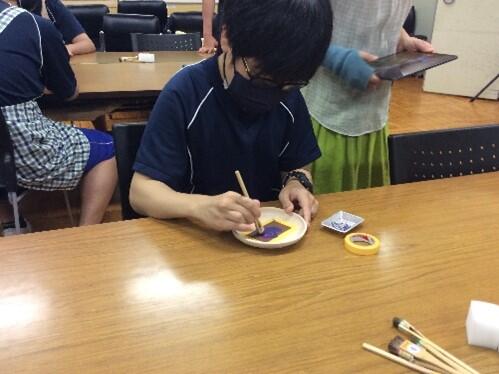

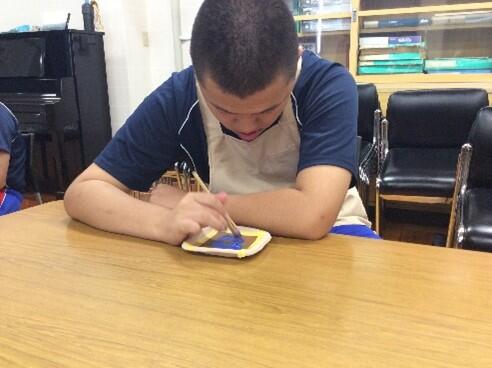

<陶芸班の様子>

陶芸班は、素焼きの皿や一輪挿しに型染めを行いました。

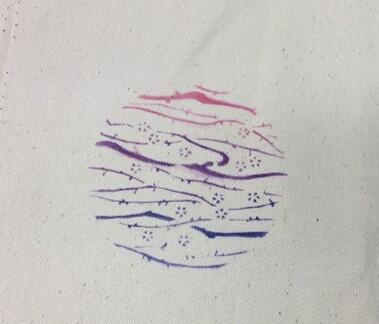

また、布にも全員で型染めを行いました。

<手工芸班の様子>

手工芸班は、様々な布を準備し、色合いなどをみながら型染めを行いました。

また、タグにも型染めを行ってみました。

<リサイクル班の様子>

牛乳パックを使って自分たちで漉いた紙に型染めを行いました。

紐や布にも型染めを子なってみました。

高等部サービス班では、職業生活に必要な知識や技能の習得を目指し、喫茶接遇サービスなどの学習に取り組んでいます。

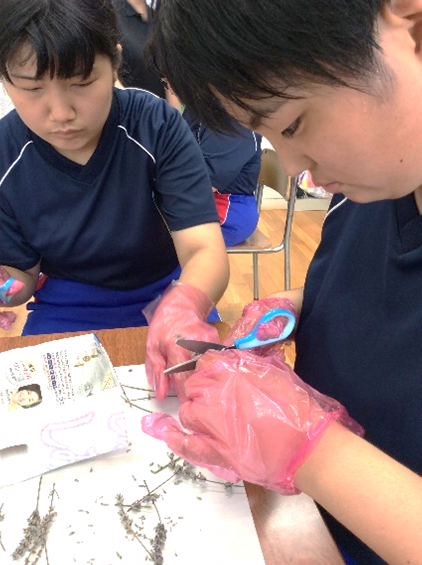

7月19日は、事務サービスの一環としてラベンダーポプリ作りを行いました。ポプリに使用したラベンダーは、『AiAi+Plus』とのご縁をきっかけに、白梅幼稚園から提供いただき、摘み取りは農芸班が担当してくれました。その様子は、7月20日の投稿をご覧ください!

生徒たちは、初めてのポプリ作りに、「いい匂~い!」、「どこに置こうかな~」など、楽しそうに取り組む様子が見られました。サービス班では、サービスに関する幅広い学習を通して働く力の向上を目指します。

8月4日(金)に、郡山市にあるビックパレット福島を会場に県教育委員会主催の「福島県特別支援学校作業技能大会」が開催されます。2年ぶりにビックパレットでの一同開催となります。本校からはビルクリーニング部門3名、喫茶接遇部門5名、パソコンデータ部門1名、作業製品品評部門4名の計13名の生徒が参加します。内2名は大会の開会式にて司会という重役も担っています。各部門これから大会に向けて夏休み中にも練習を積み重ねていく予定です。

それに伴い、7月20日(木)第1学期終業式後の学部集会にて壮行会を開催しました。出場する選手への激励をこめて、集会委員会が代表となりエールを送りました。選手たちは大会に向け、改めて気合いが入ったようです。大会当日は、自由に入場・応援ができるとのことですので、お時間の都合がつく方はぜひ会場での応援のほど、よろしくお願いいたします。

高等部農芸班が、7月13日に白梅幼稚園敷地内に咲いているラベンダーの摘み取りをしてきました。

剪定ばさみを上手に扱い、袋いっぱいにラベンダーを摘み取ることができました。とてもいい香りがし、気持ちが落ち着きます。

摘み取ったラベンダーは、サービス班がポプリにする予定ですので、できあがりがとても楽しみです。

高等部サービス班では、職業生活に必要な知識や技能の習得を目指し、喫茶接遇サービスなどの学習に取り組んでいます。

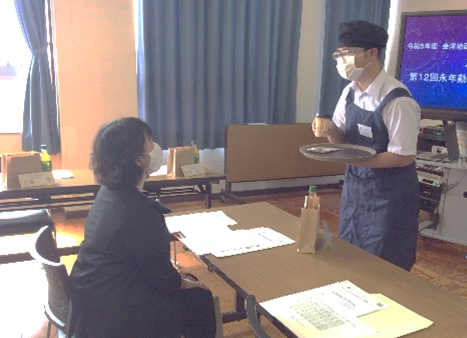

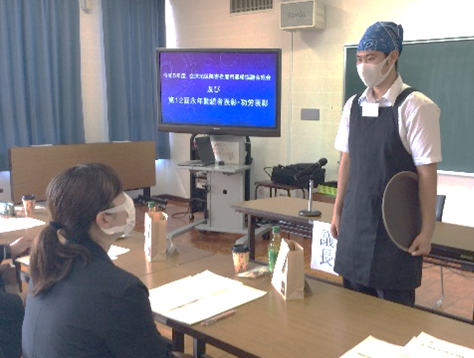

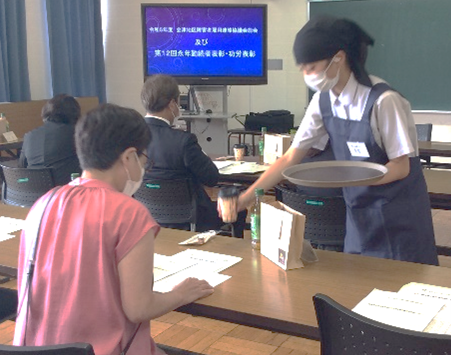

6月28日の一日作業日(午後)は、本校で開かれた「雇用連絡協議会」のお客様へ、コーヒーの提供を行いました。外部のお客様を前にすると、緊張して対応の仕方を忘れてしまったり、声が小さくなったりしてしまいましたが、自分の接客に喜んで下さるお客様の存在が励みになり、「次はこうしたい。」と、失敗を前向きに捉えて取り組む様子が見られました。

サービス班では、一つ一つの経験を大切にしながら、どうしたらよりよい接客ができるかを考え、『より質の高いサービスの実践』を目指していきます。

2学年類Ⅰ保健体育では、6月5日(月)から「武道」の単元に入りました。この日は、「会津地域と武道について知ろう」ということで、ゲストティーチャー(本校教員でなぎなたの専門家、瀧澤先生)を招き授業を行いました。なぎなたの特性や歴史、礼儀作法など実技を交えて学習することができました。会津地域の伝統行事である会津まつりや八重の桜でもお馴染みの「なぎなた」。生徒たちも地元に根付く武道を改めて目にすることができました。また、本校には柔道を専門とする教員(遠藤先生)もおり、授業の最後に受け身のポイントを教えていただくだけでなく、迫力のある受け身を披露していただきました。